Вологда произвела неизгладимое впечатление какой-то особой северной чистотой и как бы даже вневременностью. В век, когда всё продаётся и покупается — и каждый думает только о своей выгоде — целых два музея вышли на работу в выходной день специально ради нашей группы. А в милейшем и, видимо, вполне пафосном ресторане в центре города нас накормили обедом, в который помимо обычных трёх блюд входили салат, стакан холодного компота и вкуснячий фруктовый десерт. И обошлось всё это — держитесь за стул — в двести рублей с носа.

Отмечу сразу: резных палисадов, вопреки утверждениям злопыхателей, в Вологде гораздо больше одного. Эту традиционную черту горожане тщательно сохраняют и даже порой строят что-нибудь новенькое, но тоже резное и палисадное.

Для начала посмотрим на город с разных точек. Речка Вологда с высокого берега, плавающая в ней живность, сошедший с ума Батюшков, церкви, мосты, памятник собачке (на самом деле это памятник первому фонарному столбу в городе — но электрики решили пошутить, поэтому под столбом прописалась собачка. Окрас она регулярно меняет; утверждают, что она побывала и жёлтой, и чёрной, и даже зелёной), и даже отличающаяся умом и сообразительностью птица-говорун. Этот памятник появился совсем недавно — буквально месяц назад этого чуда в перьях в скверике ещё не было.

Главная площадь города традиционно называется Кремлёвской, хотя никакого кремля там отродясь не было. Софийский собор и церкви сохранились с незапамятных времён. Длинная белая стена — это архиерейское подворье, виды с другой стороны стены прилагаются. Дворик утопает в густой зелени, липких-липких липах и причудливых «клумбах», сооружённых из каких-то коряг и непонятных верёвок. Красивый (и потому красный) дом — это собственно архиерейские палаты. Но какой-то из архиереев жить в этих палатах отказался — кости от камня ломило — поэтому выстроил себе милейший деревянный домик по соседству и обитал в нём. Домик интересен просто-таки со всех сторон, там и дымовая труба живописная, и водосточные трубы резные…

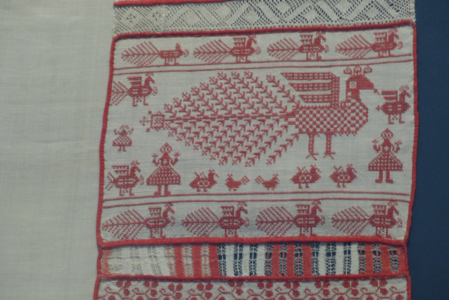

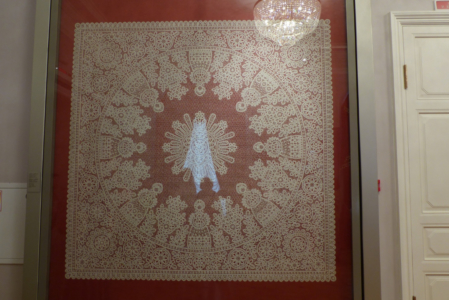

Один из принявших нас в свой выходной день музеев — музей кружева. Какая-то иностранная барышня, всю жизнь фанатично собиравшая образцы кружев самых разных эпох и народов, после посещения этого музея впала в такой транс, что всю свою коллекцию подарила. Поэтому теперь там можно изучать историю кружевоплетения во всём мире. И не только историю: при музее действуют курсы традиционного ремесла, где каждый желающий может освоить подушечку, коклюшки и все прочие атрибуты кружевницы. Месяца за три, как сообщила девушка-экскурсовод, вполне можно что-нибудь наплести 🙂 Вологодские кружевницы всегда откликались на требования времени, поэтому в музее представлены экспонаты со звёздами, самолётами, тракторами и советскими гербами. Но всё же основным элементом кружев были и остаются павлины с пышными хвостами, твёрдо стоящие на двух лапках, и пышные деревья, изображённые вместе с корнями, так что не поймёшь, где там верх, а где низ. Время от времени деревья произрастают прямо из попы у павлина. Всё это призвано символизировать плодородие и прочие блага жизни.

Некоторые экспонаты имеют огромные размеры. «Двадцать шесть мастеров плели эту скатерть целый месяц» — характеристика, которая не даёт полного представления о вложенном в изделие адском труде, но по крайней мере позволяет догадаться, что вам такая скатерть не по карману. Какая-нибудь простенькая пелеринка может обойтись тысяч в семьдесят, свадебное платье — порядка шестисот…

А над дверями в каждый зал висят загадочные сигнальные таблички. «Осторожно, газ!». Но вроде газом они не экскурсантов моль травят, а пожары тушат.

И ещё один гостеприимный дом распахнул перед нами двери — музей «Мир забытых вещей». Купеческий дом Дмитрия Пантелеева, почти весь двадцатый век, после ссылки его хозяев на Кольский полуостров, просуществовавший в качестве коммуналки, в 1991 году достался музею. Вещей, сохранившихся от прежних владельцев, с трудом хватало на одну комнату. И тогда смотрители музея решились на отчаянный шаг. Они из самых разных источников стали собирать предметы быта XIX века, многие из которых нынешнему поколению неведомы и непонятны: сонетка, жардиньерка, жирандоль, хитрый кривой ножик с зубчиками вилки на конце, кукольный дом, на котором юные девицы обучались управлению домом настоящим… Всё это нашло своё уютное местечко в музее, аналогов которому не найти.

Фотографировать всю эту красоту смысла не было, она хороша именно в своём контексте. Поэтому украдкой на мобильник снял только несколько фарфоровых вещей в столовой — специально для Инги 🙂

А после уже описанного в предисловии обеда мы отправились в Спасо-Прилуцкий мужской монастырь. Он действующий, и экскурсию по нему проводил обаятельный молодой монах. Он сказал, что фотографировать братию нельзя — денег не будет («У кого?» — «Разумеется, у вас, — у нас их по определению нет, поскольку мы даём обет нестяжания»), ловко пресёк поползновения тётки, которая начала умничать по этому поводу («Сладкая моя! Может быть, вы считаете так, но у нас именно такие правила. А в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят!») — и с тем же обаянием водил нас по всем уголкам, где дозволено пастись стадам экскурсантов.

В подклете Спасского собора там покоятся мощи аж двух чудотворцев — преподобного Димитрия и Игнатия Прилуцких.

Со своими уставами в чужие монастыри не ходят, а вот церкви время от времени путешествуют. На территории Спасо-Прилуцкого монастыря прописалась деревянная шатровая церковь — Успенская. Её перевезли сюда реставраторы из закрытого Александро-Куштского монастыря. Эта церквушка была выстроена вскоре после пожара 1519 года и недаром считается древнейшей деревянной церковью. Подгнившие венцы время от времени меняют — но поскольку здание выстроено без гвоздей, его запросто раскатывают и закатывают заново — и церковь по сей день как новенькая. А отделана она «черепицей» из липы, которая от дождя только прочнее становится и начинает серебриться, так что не сразу и поймёшь, не металл ли это.

Подробности можно узнать по уже приведённой ссылке и в множестве других источников, а у меня некоторое количество не страдающих оригинальностью фотографий.

Ну и некоторое количество портретов нашей группы напоследок.

О! Александр! Сразу захотелось по следам…

… и какой сюрприз! Фарфорчик! БЛАГОДАРЮ )))

Причем, зришь глазами эксперта, выбрал настоящий эксклюзив – чашечка на ножечках! Забираю в свою фото-коллекцию. Спасибо-спасибо-спасибо )

Я старался, да 🙂

Сашенька, просто великолепно!!!