Прогулка по Тихвину случилась с нами совершенно спонтанно и неожиданно. От такой внезапности я даже не сообразил прихватить фотоаппарат, так что для съёмки пришлось задействовать камеру смартфона.

Миша Бронштейн, с ветерком примчавший нас на авто в исторический центр города, устроил нам и вводную лекцию-экскурсию по Тихвинскому монастырю. В следующий раз в таких случаях стоит включать диктофон, потому что как такое количество высококачественной информации может храниться в голове, я просто не представляю 🙂

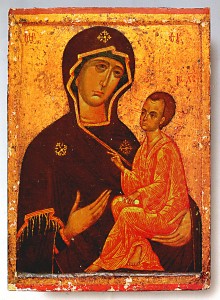

Несомненно, градообразующим событием в истории города стало чудесное прибытие Тихвинской иконы Божией Матери в 1383 году. Очевидцы писали, что эта икона (работы византийских мастеров, как утверждают специалисты) сама собой передвигалась по воздуху (ангелами носима), засветившись там и сям, пока не достигла берега речки Тихвинки. Случившиеся там мужики, увидев приземление иконы, вполне логично рассудили поставить на этом месте церковь. И даже успели до вечера поднять три венца. Утром же ни иконы, ни венцов на месте не оказалось — за ночь они перелетели реку и пристроились на другом берегу, однозначно указав, где церкви быть.

Как раз там и сейчас стоит Успенский собор.

Деревянная церковь, простояв без малого два века, сгорела, и в 1507 г. новгородский строитель Фёдор Сырков возглавляет работы по строительству каменного собора. Лихие годы оставили свои следы, но всё же собор возвышается над Тихвинкой, отражаясь в её водах, по сей день. А чуть позже, в 1560 году, его окружили стены Тихвинского Успенского мужского монастыря.

Во время оккупации Тихвина в 1941 году немцы вынесли Тихвинскую икону Божией Матери из собора. Сначала она была передана в Псков, в 1944 году вывезена в Ригу, а в 1950 году отправилась за океан — в Свято-Троицкий собор в Чикаго. В 2004 году икона вернулась в Россию вместе с настоятелем и хранителем Сергием (Гарклавсом) и заняла своё место в Успенском соборе.

ВВП особо почитает эту икону и время от времени как простой прихожанин приезжает к ней приложиться. Правда, совершенно случайным образом город на время приезда царя-батюшки переводится на осадное положение, Тихвинку барражируют катера спецслужб, а с иконы снимают пуленепробиваемое стекло, которым она защищена от других простых прихожан. Как отмечал ещё Джордж Оруэлл, перед Богом все равны, но некоторые всё же равнее.

По счастью, налёты барского кремлёвского десанта достаточно редки, поэтому, обзаведясь билетами в экскурсионном бюро по соседству, можно подняться на монастырскую звонницу — и обнаружить там самый странный музейчик. Детские рисунки вперемежку с расстрельными списками, колокольчики и фигурки ангелов — и тут же сообщение о том, что «здесь живёт Привидение», к которому можно записаться с жалобами с 23:53 до 23:59. Привидению можно отправить письмо (выемка почты в полночь), а можно написать что-нибудь прямо на стене.

Эта эклектичная — и вместе с тем очень домашняя и милая — музейная коллекция явно поддерживается в порядке и заботливо пополняется новыми экспонатами.

А выбравшись на верхнюю площадку звонницы, можно полюбоваться монастырским прудиком и стеной. И даже отснять панораму.

Набродившись по монастырю, через недавно восстановленную дамбу мы перешли на другой берег.

Тихвин славится многими известными людьми, но бесспорную страницу в истории города занимает Николай Андреевич Римский-Корсаков, детские годы которого прошли в доме прямо напротив монастыря.

Смотрительницы музея были необыкновенно любезны и даже выпустили нас на балкон летней детской — пара кадров оттуда есть в следующей галерее. Туда же попали цветочные клумбы из приусадебного парка, живописный пруд и — чтобы не разводить лишних галерей — Екатерина Великая из антуража уютной кафешки, которая спасла нас от голодной смерти (и от весьма посредственного обеда на базе).

И, конечно же, в кадр то там, то сям попадал заслуженный артист России Владимир Дяденистов 🙂

Ваш комментарий будет первым